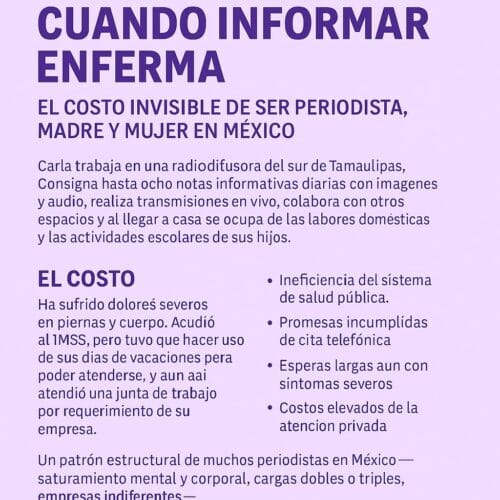

Carla trabaja para una empresa de radio en el sur de Tamaulipas. Como muchas periodistas en México, su jornada no tiene límites: redacta, edita, graba y publica hasta ocho notas informativas al día con imagen y audio, transmite en vivo, colabora con otros espacios digitales y, al llegar a casa, la espera la segunda jornada: alimentar, cuidar, acompañar y resolver todo lo que implica ser madre. Vive en modo multitarea permanente, con la agenda al tope y el cuerpo exigiendo una pausa que el sistema no permite.

Desde hace semanas, Carla sufre dolores intensos en piernas y articulaciones. Acudió al IMSS, pero la médica que la recibió no quiso expedirle una incapacidad. Le restó importancia a los síntomas, como si el cuerpo de una mujer trabajadora tuviera que resistirlo todo. Pero lo más grave no fue eso: para poder atenderse, Carla tuvo que usar sus días de vacaciones. En teoría eran para descansar. En la práctica, los usó para estar tres horas en fila, conseguir una consulta y buscar atención médica que nunca llegó a tiempo.

Y, aun estando oficialmente de vacaciones, su empresa le pidió asistir a una junta de trabajo. No importaba que estuviera enferma, agotada o fuera su tiempo personal. Lo urgente era cumplir. Porque en el periodismo precarizado, la salud es un lujo que se paga caro.

Las alternativas para atenderse son limitadas. El sistema público de salud es ineficiente: conseguir una cita telefónica puede demorar una semana o más, y acudir sin cita implica perder la mitad del día sin garantía de ser atendida. En muchas instituciones, los síntomas graves no garantizan atención oportuna. La llamada “salud preventiva” es una promesa vacía. Cuando hay dolor, el camino más rápido es pagar. Pero las consultas especializadas, los medicamentos y los estudios privados tienen costos elevados, y para alguien sin seguridad laboral plena o con ingresos ajustados, la medicina particular se vuelve insostenible.

Carla no está sola. Es parte de una generación de periodistas —especialmente mujeres— que informan mientras cargan con jornadas dobles o triples, cuerpos adoloridos, mentes saturadas y jefes indiferentes. El estrés crónico no se ve en los titulares, pero está ahí: en el insomnio, la ansiedad, el agotamiento físico, los silencios en casa y las lágrimas que solo aparecen en la ducha.

Las empresas de comunicación, el sistema de salud y las políticas laborales siguen tratando estos casos como excepciones individuales, cuando en realidad son parte de un patrón estructural. El trabajo periodístico en México no solo implica riesgo físico: también cobra la factura emocional y física a quienes lo ejercen sin respaldo, sin descanso y sin condiciones dignas.

Carla no necesitaba vacaciones. Necesitaba cuidados. Necesitaba tiempo legítimo para recuperarse, apoyo de su empresa, atención médica digna y un sistema que no la castigue por enfermarse.

Porque hoy, en México, ser mujer, madre, periodista y enfermarse parece ser una cadena de castigos. Y eso, en un país que presume libertad de expresión y derechos laborales, debería indignarnos a todos.