Por Lidia Bonilla / RealidadesMx

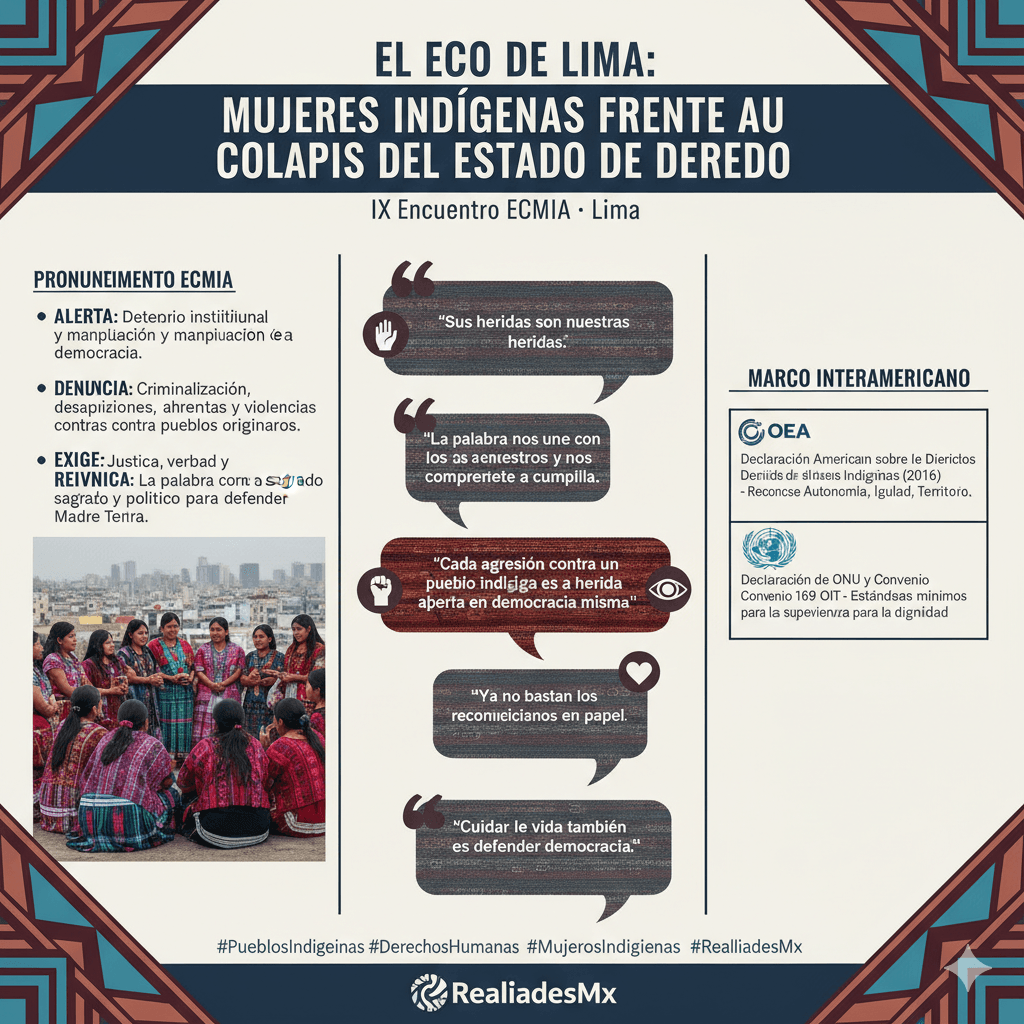

Desde el Ártico hasta la Patagonia, las voces indígenas se encontraron en Lima para hacer algo que el poder rara vez tolera: nombrar la crisis. El IX Encuentro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) dejó claro que el Estado de derecho en el continente se tambalea, y con él, la promesa de democracia que alguna vez pareció posible.

El pronunciamiento “Mujeres y juventudes indígenas frente a la crisis del Estado de derecho en las Américas” no es una simple declaración política. Es un grito colectivo contra la violencia, la criminalización y la impunidad. Pero sobre todo, es un recordatorio de que los derechos conquistados en papel no bastan cuando los Estados que los firmaron hoy los desmantelan en silencio.

Un continente en retroceso

El texto advierte el deterioro institucional y la manipulación de la voluntad ciudadana como síntomas de una regresión democrática. No es un diagnóstico vacío: en varios países de la región, las leyes de seguridad interior o las normas antiterroristas se utilizan para perseguir a quienes defienden los territorios o cuestionan a las empresas extractivas. Las mujeres indígenas —en primera línea de esas luchas— enfrentan amenazas, acoso y criminalización.

El pronunciamiento condena esta política de miedo y exige justicia y verdad por las desapariciones, asesinatos y despojos sufridos por los pueblos originarios. “Sus heridas son nuestras heridas”, dice el texto, en una frase que condensa lo que muchos gobiernos parecen olvidar: que cada agresión contra un pueblo indígena es una herida abierta en la democracia misma.

Palabra, memoria y legitimidad

Para las mujeres del ECMIA, la palabra no es solo comunicación; es vínculo, promesa y acto sagrado. “La palabra nos une con los ancestros y nos compromete a cumplirla”, afirman. En esa frase se resume una ética política distinta a la del poder estatal: una donde el compromiso vale más que la firma, y la memoria tiene más fuerza que los sellos oficiales.

Esa visión contrasta con los Estados que incumplen los tratados que ellos mismos aprobaron. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas —adoptada por la OEA en 2016— establece estándares mínimos de dignidad: libre determinación, autonomía, igualdad de género, protección territorial y derecho a un ambiente sano. Pero las lideresas reunidas en Lima advierten que esos principios se erosionan bajo gobiernos que priorizan el extractivismo sobre la vida y la palabra.

Entre la norma y la realidad

La Declaración Americana (artículos III, VII, XIX y XXI) reconoce derechos colectivos fundamentales:

Autonomía y libre determinación.

Igualdad plena entre hombres y mujeres indígenas.

Protección de los territorios y medio ambiente.

Autogobierno y participación en decisiones que los afecten.

En teoría, estos artículos deberían blindar a los pueblos contra políticas impuestas sin consulta o proyectos extractivos que los desplazan. Pero en la práctica, la región asiste a un vaciamiento de esos derechos.

El ECMIA señala que los Estados usan el marco legal —no su ausencia— para reprimir. En nombre de la “seguridad nacional” o la “defensa del desarrollo”, se criminaliza la protesta y se judicializa la defensa ambiental. Es el giro más perverso del autoritarismo contemporáneo: el que persigue a los pueblos en nombre de la ley.

La dimensión de género: cuerpos como territorios

El pronunciamiento subraya una realidad que la retórica institucional suele ignorar: las mujeres indígenas viven la violencia estatal y económica en sus cuerpos y comunidades. No solo enfrentan represión política, sino también despojo territorial, contaminación ambiental, desplazamiento y abuso sexual en contextos de militarización.

Por eso el documento apela directamente a la Convención de Belém do Pará y a la Recomendación General N.º 39 de la CEDAW, que reconocen los derechos específicos de las mujeres y niñas indígenas. No es una cuestión simbólica: mientras los Estados no garanticen la vida y la integridad de las defensoras, cualquier discurso sobre derechos humanos será una simulación.

Entre la palabra y la acción

“Ya no bastan los reconocimientos en papel”, dicen las lideresas. La frase es una síntesis perfecta de lo que separa los tratados de la realidad. Si los pueblos indígenas practican la autodeterminación, los Estados deben acompañar con políticas, presupuestos y mecanismos efectivos.

El pronunciamiento exige coherencia: si los gobiernos firmaron compromisos internacionales —ONU, OEA, OIT— deben cumplirlos con voluntad política y acción transformadora, no con retórica diplomática. Y si no lo hacen, será la comunidad internacional —las Naciones Unidas, los organismos multilaterales, los movimientos sociales— quien deba exigirles rendición de cuentas.

La resistencia como gobernanza

Más que una denuncia, el documento del ECMIA propone una alternativa: fortalecer las alianzas entre pueblos, mujeres y juventudes para construir otra forma de gobernanza basada en la vida, la solidaridad y la verdad. Frente a Estados que se desmoronan en su propio autoritarismo, las comunidades indígenas muestran que la legitimidad no proviene del poder, sino de la coherencia entre palabra y acción.

En ese sentido, el pronunciamiento va más allá del derecho positivo. Plantea una ética política que desafía la estructura misma del poder colonial: la de sentir, pensar y hacer el futuro como un acto de cuidado de la vida.

La democracia a prueba

Cada retroceso en los derechos indígenas es también un retroceso en la democracia. Lo advierte la Declaración Americana en su artículo final: estos derechos constituyen “las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas de las Américas”. Si los Estados violan esas normas, no solo traicionan a los pueblos originarios, sino a la propia idea de Estado de derecho.

La voz de Lima no pide concesiones: exige coherencia, justicia y respeto. En un continente donde la ley se ha usado como herramienta de despojo, las mujeres y juventudes indígenas devuelven a la palabra su sentido original: decir la verdad para mantener viva la esperanza.

Porque cuidar la vida —dicen ellas— también es defender la democracia.